References

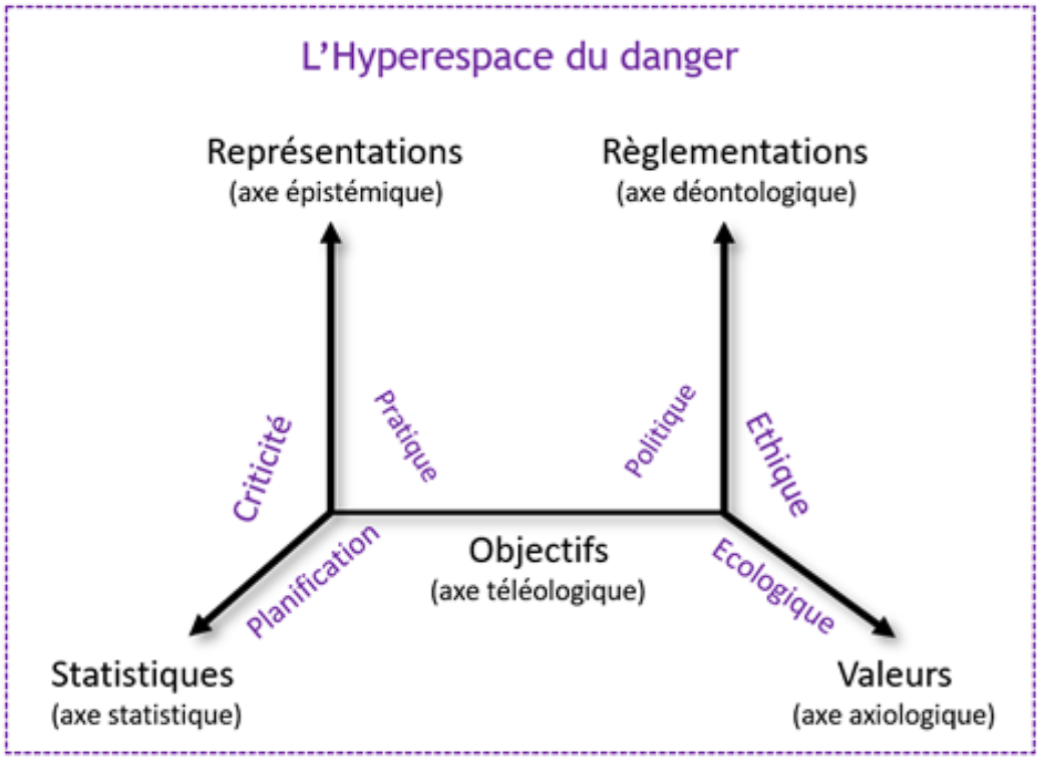

| ↑1 | Georges-Yves Kervern (1935-2008), inventeur principal des cindyniques, les sciences du danger. |

|---|---|

| ↑2 | Georges-Yves Kervern, Eléments fondamentaux des Cindyniques, Economica, 1999. |

| ↑3 | Jean-Marie Fessler, Contribution à l’économie des crises. La crise à l’hôpital ?, thèse soutenue le 30 juin 2006 à l’Université Claude Bernard-Lyon I. Ses principaux éléments ont été publiés dans Cindyniques et santé. Contribution des sciences du danger à la santé, préfacé par le Pr. Georges-Yves Kervern, Economica, 2009. |

| ↑4 | Nous remercions Patrick Lagadec, expert des polycrises et promoteur de forces de réflexion rapide. |

| ↑5 | Anne-Marie de Vaivre, Jean-Marie Fessler, Vers l’éthique des pratiques, Revue de l’académie de l’éthique, [im]Pertinences, n°9, Hiver 2019/2020, pp. 19-45. |

| ↑6 | Jean-Marie Fessler, Problématique éthique de l’usage des informations de santé publique, thèse soutenue le 9 octobre 1997 à l’Université René Descartes-Paris V. Le texte, actualisé en 2004 sous le titre Infoéthique et santé publique, est préfacé par le Pr. François Grémy (1929-2014). https://pmb.pfps-churennes.bzh/pmb_ifsi/opac_css/doc_num.php?explnum_id=303 |

| ↑7 | Choisir d’être humain est une référence au livre de René Dubos, publié chez Denoël en 1977, et au manifeste du Pr. Jean-Paul Escande, Manager l’écologie-Préempter le futur, Valeurs Vertes, 2017. |

| ↑8 | Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, UNESCO, 1999, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117740_fre |

| ↑9 | Jean Birnbaum, Le courage de la nuance, Seuil, 2021, avec Albert Camus, Hannah Arendt, Raymond Aron, Georges Bernanos, en particulier. |

| ↑10 | Nous attirons l’attention sur les travaux de Nina Tarhouny qui propose le concept de sociovigilance. Les risques psychosociaux au travail, l’Harmattan, 2020. https://theses.hal.science/tel-02063105v2/document |

| ↑11 | Nous devons la force de cette question au Pr. François Lhoste. |

| ↑12 | Marie-Jo Thiel, Xavier Thevenot, Pratiquer l’analyse éthique, Les Editions du Cerf, Paris, 1999. |

| ↑13 | Andrew M. Lobaczewski, La ponérologie politique – 2 ème édition : La science du mal, la psychopathie, et les origines du totalitarisme, Pilule rouge, 2024. |

| ↑14 | Milan Kundera, L’Immortalité, Gallimard, 1990. |

| ↑15 | Jean de La Bruyère, Les caractères, 1688. https://www.gutenberg.org/cache/epub/17980/pg17980- images.html |

| ↑16 | Patrick Lagadec, Sociétés déboussolées. Ouvrir de nouvelles routes, Persée, 2023. |

| ↑17 | Henry Mintzberg, Rééquilibrer la société. Entre le secteur privé, le secteur public et ceux qui agissent différemment, Maxima, 2017. |

| ↑18 | Timothée Duverger, L’économie sociale et solidaire, Editions La Découverte, 2023. |

| ↑19 | Dominique Bidou, Recivilisation. Pour un futur durable, Kubik Editions, à paraître le 29 mai 2025. |

| ↑20 | https://www.dictionnaire-du-developpement-durable.fr/ |

| ↑21 | https://www.alainsouloumiac.com/blog |

| ↑22 | https://www.youtube.com/watch?v=cYeBy1IXPpQ |

| ↑23 | https://www.cercle-es.com/ |

| ↑24 | https://pulscircula.fr/ |

| ↑25 | https://savoir-animal.fr/nosais-un-programme-de-recherche-scientifique-visant-a-developper-la-detection-olfactive-canine-de-lhomme-et-des-animaux/ |

| ↑26 | Thierry Beaudet, Repoussons les frontières de la démocratie. Irriguer la société, entendre les citoyens, intégrer les individus, Editions de l’Aube et Fondation Jean-Jaurès, 2023. |

| ↑27 | Eric Chenut, L’émancipation, horizon de nos engagements mutuels, Editions de l’Aube et Fondation Jean-Jaurès, 2020. |

| ↑28 | Jean-Philippe Milesy, L’Economie sociale et solidaire, dynamiques d’innovation et d’émancipation, Editions du Croquant, 2023. |

| ↑29 | Sous la présidence d’Alain Arnaud, il faut mentionner les nombreuses études du CIRIEC-France, https://ciriec-france.fr/etudes/ Sous l’autorité de Gilbert Deleuil et de Catherine Gras, il faut mentionner celles de Galilée.sp, https://galileesp.org/ |