Michel Wieviorka

Michel WIEVIORKA, (né le 23 août 1946 à Paris) est un sociologue français. Administrateur depuis juillet 2009 de la Fondation Maison des sciences de l’homme, il à été le Président de l’Association internationale de sociologie de 2006 à 2010. Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et directeur du CADIS (Centre d’analyse et d’intervention sociologiques – EHESS/CNRS),

co-directeur, avec Georges Balandier, de la revue Cahiers Internationaux de Sociologie

Les entretiens de l'IM

Les entretiens de l'IM (Institut Montparnasse) ont pour but de donner la parole à un acteur du monde mutualiste, ou plus largement de l'ESS afin d'avoir un panorama de notre actualité. A l'occasion de la publication de leur baromètre « Confiance et bien-être » qui interroge les Français sur leur rapport à la société, au travail et à la santé, les mutuelles MGEN et Solidaris ont invité Michel Wieviorka, sociologue et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, à commenter les enseignements de la mouture 2021.

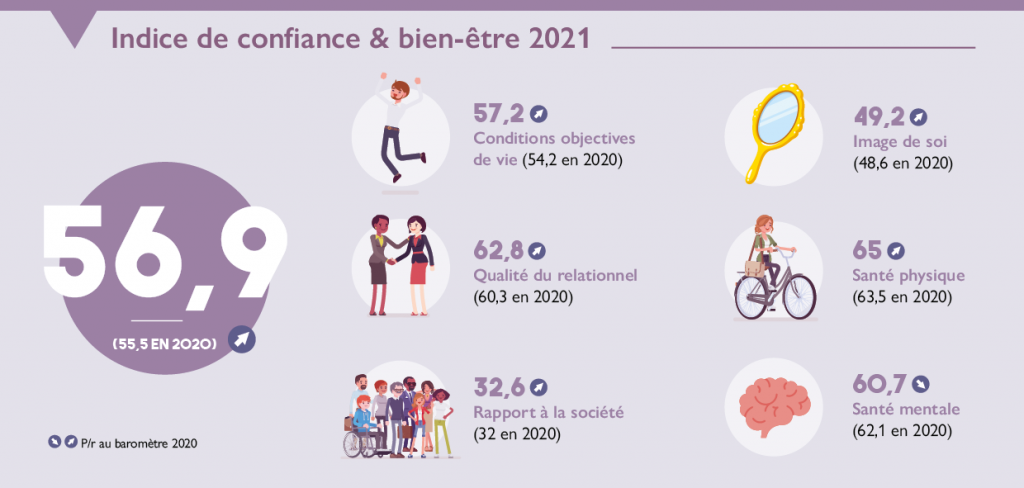

L’indice global de « confiance et bien être » des Français progresse à 56% soit 2.5 points de plus qu’en 2020. La majorité des indices le composant – condition et objectif de vie, image de soi, qualités relationnelles, santé physique, rapport à la société – augmente à l’exception de la santé mentale. Michel Wieviorka ces chiffres vous étonnent-ils ?

Un peu, il faut dire la vérité.

Cela fait plusieurs années que je suis ce baromètre et par conséquent l’évolution était très nette : tout allait de plus en plus mal dans les représentations que les Français se faisaient de leur existence.

Ces nouveaux chiffres nous indiquent un léger mieux sauf concernant la santé mentale comme vous l’avez souligné.

Or les Français sont à un moment fragile.

Ils s’éloignent de la vie publique et se recentrent davantage sur eux-mêmes, leur famille, leurs amis, leur vie de quartier…

Ce mouvement fait qu’ils se sentent davantage concernés par tout ce qui touche à la santé mentale et ils constatent que le système français est délabré, en ruine parfois, dans ce domaine.

Ce que les chiffres révèlent c’est ce mélange de représentation d’une réalité et d’un vécu difficiles et d’un sentiment que néanmoins ça va un petit peu mieux.

Nous sommes à l’aube des élections et le baromètre confiance nous apprend que moins d’1 Français sur 3 (6 points de moins en un an) pense que la démocratie fonctionne très bien. Pour 1 Français sur 2 le monde politique a encore les moyens de faire changer les choses mais seulement 23% des Français ont confiance dans leur gouvernants politiques pour améliorer leur qualité de vie.

N’est-ce pas un peu paradoxal ?

À première vue mais sur le fond ça nous indique une période de perte de repères, de sens et une grande difficulté à se situer et à se projeter vers l’avenir, à avoir des repères pour le futur et pas simplement dans le présent.

Ce paradoxe vient nous dire à sa manière que tout est fragile et en mouvement. Notre système politique, nos institutions, tout le tissu de médiation se sont affaiblis. Notre vie politique se joue entre un centre droitier – Emmanuel Macron – et une droite plus ou moins dure ou extrémiste qui va de Valérie Pécresse à Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Le Parti communiste s’est effondré depuis une trentaine d’années, le Parti socialiste est en morceaux et par conséquent ces repères se sont défaits.

Mais d’autres aussi : aujourd’hui la médiation syndicale est faible, une partie du syndicalisme s’est radicalisée, ne sait plus ou ne peut plus négocier, et l’autre partie se fait traiter avec mépris par le pouvoir. S’ajoute à cela qu’il y avait en France un tissu fort de grandes associations or aujourd’hui elles vont mal, elles n’ont plus les subventions qu’elles avaient et les pouvoirs publics ne détachent plus les personnels qui pourraient leur permettre de fonctionner. Le tissu des corps intermédiaires est amoindri et rien ne vient remplacer ceux qui disparaissent. Les repères ici aussi se perdent et émergent le complotisme, les fake news, la post vérité, les manifestations anti vaccin… Une partie de la population n’a plus confiance dans la raison, dans la science, dans la médecine. Nous assistons à une rupture. Pour faire un parallèle, il y a 35 ans à peu près, un mouvement très critique, très contestataire, parfois très radical, se mobilisait à propos du Sida mais il avait confiance dans la science et il voulait que les malades accèdent plus vite à la recherche en cours.

Vous venez d’écrire un livre, « Métamorphose ou déchéance où va la France ? », des mots forts, plutôt radicaux loin du consensus. Le mot « confiance » doit donc vous sembler un petit peu tiède. Cependant ce baromètre nous dit que la « confiance » est accordée aux mutuelles par les Français pour améliorer leur quotidien. Je précise que la Sécurité Sociale remporte aussi un suffrage de 56% (41% pour les mutuelles). Ces deux chiffres sont assez loin de ceux concernant les gouvernants politiques (22,2%), les partis politiques (18,1%), les syndicats (28%), les institutions religieuses (27,2%) – un sujet dont vous êtes spécialiste. Pourquoi cette confiance dans les mutuelles aujourd’hui ? Est-ce lié à la crise sanitaire qui a fait ressurgir un besoin de protection dans le domaine de la santé ou la Mutualité présente-t-elle un modèle qui, aujourd’hui, peut attirer ?

Je suis heureux de voir que la Mutualité dans son ensemble reste une valeur forte et positive car elle constitue un héritage de luttes et de mobilisations qui ont jalonné la société industrielle. Il n’y a pas que les syndicats qui ont été créés en cette période

il y a aussi les mutuelles. Cela est porteur de plusieurs messages. Premièrement, les Français acceptent l’idée d’une certaine solidarité, je vais le dire en terme républicain, de fraternité. Et les mutuelles peuvent l’incarner. Deuxièmement, les Français ont bien conscience que la Mutualité apporte des réponses face aux risques. Ils ont le sentiment qu’il existe un dispositif institutionnel qui ne les laisse pas seuls face aux dégâts du néolibéralisme du pur marché. La France a cette chance inouïe d’avoir un système de santé en général et de mutuelles en particulier qui amène de grandes protections. Ce n’est pas simplement de la solidarité collective c’est de la protection personnelle, individuelle, et les Français y sont attachés.

Dans votre dernier livre vous interrogez la capacité de la France à faire face aux grands défis d’aujourd’hui.

Je reviens sur le mot de la « confiance » : comment redonner confiance ? et surtout comment renouveler l’expression et les modalités de la démocratie ?

Je vais essayer d’être efficace et donc de simplifier sans trahir l’essentiel.

Je pense d’abord que la démocratie c’est deux choses : c’est d’un côté l’idée d’une unité, d’un corps social, qui a des valeurs de solidarité, d’égalité et, en France, cette idée passe d’abord par la référence à la République.

Mais en même temps une société est divisée, il y a des intérêts et des visions du monde différents. Aujourd’hui on parle même d’identités multiples. La démocratie, non seulement nous donne une possibilité de nous penser comme un tout mais aussi de traiter de ce qui nous divise, de ce qui fait que la société est plurielle.

Pour redonner vitalité à la démocratie il y a plusieurs réponses.

La mauvaise réponse, c’est celle qui consiste à ne regarder que l’unité ou que la division du corps social. Si vous ne regardez que l’unité de la société vous ne direz rien de ce qui nous sépare et vous demanderez aux gens qui ne sont pas d’accord entre eux de se taire, de laisser faire le pouvoir sans discuter.

Et si vous êtes uniquement du côté de ce qui divise alors vous anéantissez la Nation, la République, et vous conduisez le pays vers la guerre civile. La difficulté est d’articuler un principe d’unité et un principe de division.

Beaucoup aujourd’hui ne veulent pas que l’on parle ce qui nous divise ou plus exactement radicalisent les choses jusqu’à ce que le débat, le choix deviennent impossibles…

La première réponse est donc d’institutionnaliser ce qui nous sépare pour le traiter politiquement et pour ce faire nous avons besoin de corps intermédiaires. Contrairement à ce que beaucoup pensent nous avons besoin non pas de moins mais de plus de conflits et de plus de capacité à discuter de nos problèmes. Quand vous avez des syndicats puissants qui discutent avec un patronat puissant sous la houlette d’un état efficace, c’est quand même mieux que quand les difficultés sociales ne sont pas prises en charge par un syndicat, ignorées par le patronat et font l’objet d’une absence de traitement par un état néolibéral. Donc, nous avons besoin des médiations et, d’une certaine façon, les mutuelles en font partie.

La deuxième réponse, c’est d’apporter des améliorations institutionnelles. On pourrait, par exemple, mettre fin à cette aberration à mes yeux qu’est la succession des élections présidentielles et législatives tous les 5 ans.

Cela paralyse les choses. Certains vont beaucoup plus loin que moi et veulent changer de Constitution. Il faut réfléchir a minima à des transformations des institutions.

Il y a une troisième piste importante : développer les lieux où l’on discute pour préparer l’avenir. Il y avait avant un Commissariat au plan où des syndicalistes, des patrons, des gens de la haute administration, des intellectuels, des gens du tissu associatif, des politiques … des gens très variés réfléchissaient ensemble aux grands défis qui attendaient la société.

Ils formulaient un plan et le plan ensuite était soumis au pouvoir politique qui en disposait comme il l’entendait, certes, mais qui avait de quoi se projeter vers l’avenir. Nous n’avons rien de tout ça aujourd’hui, le haut-commissariat qui a été confié à François Bayrou n’a rien à voir avec ce qui existait dans le passé.

Le C.E.S.E. peut-être ?

Le C.E.S.E. pourrait être mais pour l’instant il n’est pas où il n’est que faiblement. Cependant, le C.E.S.E. me semble une institution importante. Ce qui m’amène –

puisqu’il en est un peu le garant – à aborder la démocratie participative qui, pour beaucoup, constitue une réponse à la défaillance du système de représentation politique.

Le problème c’est que cela ne fonctionne pas très bien en France. Il reste en effet à penser et à clarifier la relation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Si vous participez à une expérience citoyenne de démocratie participative et qu’ensuite on vous dit «maintenant on va voir ce qu’en pensent les députés et l’Élysée et de toute façon c’est l’Élysée qui tranchera » c’est quand même assez décevant.

Nous avons besoin de proximité et de concret en fait ?

Exactement. Je pense qu’il faut souhaiter que, dans notre pays, la société civile soit plus vivante, qu’il y ait plus d’acteurs. Que toute cette effervescence – dans les villes, dans les villages, dans les quartiers -, que toutes ces associations puissent avoir plus de vitalité et les mutuelles peuvent jouer un rôle d’opérateur politique de ces contestations : aider, quand elles le peuvent, ces contestations à être plus nourries, plus intelligentes, plus exigeantes aussi et les aider à monter en généralité.

Vous l’avez dit « la société civile est bien vivante » – je reprends les termes de votre ouvrage. Cette société civile aujourd’hui est composée d’autant de jeunes que de personnes plus âgées, voyez-vous des idées ou des idéologies différentes selon les âges ? Comment vous analysez cette société civile ?

Dans le livre je souligne avec une pointe d’énervement la manière dont sont traitées les personnes âgées et encore plus les personnes très âgées. L’obsession vis-à-vis des actifs a des conséquences sur l’image des inactifs considérés comme inutiles socialement. C’est oublier qu’un très grand nombre de personnes dites « inactives », parce que retraitées ou qu’elles ne travaillent pas, sont vitales pour la démocratie qu’il s’agisse du tissu associatif ou des instances républicaines comme les conseils municipaux. Quant aux personnes très âgées qui ont perdu leur autonomie, leur capacité d’être acteurs de leur existence, il faut les traiter autrement. Lors de la première phase de la pandémie, j’ai été outré par la façon dont les personnes dans les Ehpad ont été ignorées et laissées dans l’isolement, sans information sur la situation parfois, et avec des directions d’établissement, qui, dans certains cas, n’avaient qu’une obsession : qu’il n’y ait pas d’histoire. Il faut regarder autrement la vieillesse et les personnes âgées elles-mêmes s’affichent comme des acteurs de la société.

Mais vous posez une autre question qui est celle de « générations ». Le sondage révèle des choses intéressantes et surprenantes, il fait apparaître que les 40-59 ans, ceux de l’entre-deux, sont ceux qui ont le sentiment qu’il y a le plus de problèmes. Il n’y a donc pas que 2 générations – les jeunes et les vieux – c’est plus compliqué… Jusqu’ici on a évité de parler de conflits de générations mais nous n’en sommes pas très loin. Lors de la crise sanitaire nous sommes arrivés à un paroxysme des risques de tension entre générations avec un débat soi-disant éthique mais opposant les générations. Je rajouterais ceci, on présente ces questions souvent comme des questions éthiques alors qu’en réalité elles ne sont éthiques que parce qu’elles n’ont pas été traitées politiquement. S’il y avait assez de lit d’hôpitaux, de personnel hospitalier, et cetera ces questions ne se poseraient pas aux équipes médicales. Les questions éthiques, ici, c’est ce qui s’impose lorsqu’on n’a pas su politiquement prendre en charge correctement certains problèmes.

Et donc « éthique » est un mot facile ?

Dans certains cas je pense que c’est déléguer la responsabilité des décisions à l’équipe médicale mais il aurait mieux valu qu’elle n’ait pas à les prendre.

La population française est composée pour moitié de gens qui ont plus de

55 ans, ceux qu’on appelle déjà dans les entreprises « les seniors », la France n’est pas toute jeune à l’instar de l’ensemble des pays de L’Union européenne. Ne faut-il pas réfléchir avec cette donnée ?

Une société qui vieillit c’est une société qui risque d’être moins dynamique, une société où les gens ont moins d’autonomie, moins de capacité d’action, de mobilisation, donc bien sûr il faut tenir compte.

Pour cela il faut entendre et aider les plus âgés qui veulent être considérés comme acteurs.

Revenons sur les organisations relevant de l’économie sociale et solidaire et sur leur singularité. Leur fonctionnement pourrait être inspirant pour d’autres entreprises ou

institutions qui peinent à s’adapter à un monde qui va de plus en plus vite. Ces

organisations, selon vous, communiquent-elles suffisamment sur leur façon de fonctionner ?

C’est difficile pour elles parce que d’un côté elles ont une vocation humaniste et ne sont pas mobilisées par le profit mais d’un autre côté elles interviennent dans un domaine où la vie économique est dominée par des entreprises privées. Peut-être c’est pourquoi elles donnent cette image de n’être pas suffisamment visibles. Ce sont des organisations sociales et solidaires et j’ajouterai, économiques. Elles peuvent jouer un rôle majeur parce qu’elles montrent qu’un acteur peut être mobilisé par autre chose que par le profit et elles sont plus sensibles que les organisations privées classiques aux thématiques nouvelles. L’environnement, le réchauffement climatique, l’égalité homme-femme, la prise en compte des injustices et des discriminations raciales, ces questions font partie de leur ADN alors que pour une entreprise privée c’est moins évident et même les syndicats les plus classiques, ont de la peine à entendre autre chose que les catégories sociales auxquelles ils sont habitués. Les organisations de l’ESS sont importantes parce qu’elles ne sont pas hors-jeu économiquement et qu’elles sont ouvertes à des valeurs qui sont des valeurs auxquelles beaucoup de démocrates sont attachés.

Il y a une quête de sens du côté des jeunes, et, en parallèle, il y a ces grandes causes que vous avez évoquées, y-a-t-il a un peu d’espoir de ce côté-là ?

Il y a beaucoup d’espoir ! Je pense que la jeunesse est toujours prête à s’engager mais pas comme avant. Il faut avoir conscience que les modalités de l’engagement « total » classique ne répondent plus aux attentes des jeunes. Ils veulent pouvoir se dégager quand ils le veulent, en d’autres termes ils veulent être maîtres de leur propre engagement. Nous vivons une période très particulière où les idéologies que j’appellerais «progressistes » n’ont pas beaucoup d’espace et où se sont les idéologies conservatrices qui dominent et par conséquent il est difficile d’avoir des grands modèles de référence qui permettraient de structurer davantage certains engagements. Mais il faut laisser le temps agir. Les nouvelles générations se cherchent et ce ne sont peut-être pas les vieilles générations qui leur diront comment penser, se mobiliser, agir. Il y a un terreau, le problème c’est que nous avons un système politique qui n’est plus du tout adapté à ces nouvelles mobilisations. Néanmoins j’y crois beaucoup.

C’est une belle conclusion, porteuse d’optimisme alors pourquoi avoir utilisé comme mot dans le titre de de votre dernier ouvrage « déchéance » un mot fort qui fait peur ?

J’ai appelé ce livre « Métamorphose ou déchéance. » car nous sommes dans une situation où il y a au moins deux routes qui s’ouvrent. « Déchéance » signifie que le pays s’affaisse et se faisant il peut connaître la violence, le chaos ou simplement une incapacité à aller de l’avant et se contenter de choses de moins en moins positives et constructives. « Métamorphose » c’est également un mot compliqué.

Je l’ai choisi parce que l’idée de métamorphose c’est l’idée de transformation au-delà d’une crise à dépasser.

Les gens et le pays doivent se transformer eux-mêmes. J’ai voulu indiquer que nous sommes à un moment où il faut faire des choix. Il y a les déclinistes qui disent qu’on vit la déchéance et il y en a d’autres, moins nombreux, très optimistes, et qui voient la crise sanitaire comme un événement d’où l’on sortira grandis et qui ouvrira à une mutation anthropologique. Nous devons poser les questions de façon nuancée. Tout ne nous mène pas forcément dans un sens ou dans un autre.

Votre livre est très complet, historique, et traite de grandes périodes….

Je pense qu’il faut sortir de ce que mon collègue historien François Hartog appelle le présentisme, ne voir les choses que dans leur actualité. Il faut s’installer dans la longue durée car cela peut permettre de réfléchir à l’actualité sans tout ramener à l’actualité.