Charlotte Siney-Lange

Charlotte Siney-Lange, historienne, est membre du Conseil Scientifique de l’Institut Montparnasse. Elle enseigne à l’URCA, à Paris I et à l’université du Maine. Elle est également chercheure associée au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains.

Elle est l’auteur de A l’initiative sociale, les grands combats de la MGEN (Paris, Presses du Châtelet, 2015) et de La Mutualité, grande semeuse de progrès social (Paris, La Martinière, 2018).

L’histoire de la Mutualité : un long fleuve tranquille ?

Fruit d’une longue et riche histoire, la mutualité française est née à la fin du XVIIIe sur les fondements de l’héritage solidaire des anciennes confréries et corporations médiévales. Aujourd’hui confrontée à des problématiques majeures, elle doit affronter son avenir à l’aune des multiples défis qui ont façonné sa physionomie actuelle.

Entre répression, tolérance et contrôle

Les sociétés de secours mutuels émergent en France à la veille de la Révolution française, dans le contexte intellectuel de la Philosophie des Lumières qui diffuse de nouvelles valeurs de liberté individuelle, d’égalité et de solidarité entre les êtres. Ces petits groupements, constitués dans les milieux d’artisans qualifiés des grandes villes, demeurent très rares dans une France majoritairement rurale : on n’en compte une cinquantaine seulement en 1789. La Révolution française représente alors une rupture dans l’histoire du jeune mouvement : à peine apparu, ce dernier tombe sous le coup de la loi Le Chapelier, adoptée le 14 juin 1791, qui interdit toute forme d’association dans le monde du travail ; corporations, confréries, compagnonnage et sociétés de secours mutuels sont désormais proscrites.

Pourtant, contrairement aux autres associations ouvrières, les sociétés de secours mutuels restent tolérées par le pouvoir et poursuivent leur développement : d’une soixantaine en 1800, leur nombre passe à environ 2500 en 1848. L’absence d’Etat social, face à une classe ouvrière de plus en plus nombreuse, rend leurs activités particulièrement utiles. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la mutualité évolue donc dans ce contexte de « liberté surveillée ». Un mouvement mixte se développe, cumulant des activités à des actions clandestines de lutte contre le patronat et le pouvoir. L’insurrection des Canuts lyonnais, dans les années 1830, est à cet égard révélatrice : une grande partie des meneurs ne sont autres que les dirigeants des sociétés de secours mutuels des ouvriers soyeux.

La loi Le Chapelier (14 juin 1791)

Révolte des Canuts (1831)

Les choses changent sous le Second Empire. Napoléon III, tout en instaurant un pouvoir fort et autoritaire, décide de légaliser la mutualité, au prix d’un contrôle extrêmement étroit : le statut de « mutualité approuvée », instauré par le décret du 26 mars 1852, offre aux groupements mutualistes des avantages nombreux, aux plans financier comme matériel. Mais en contrepartie, ces derniers doivent accepter une lourde tutelle du pouvoir : les présidents ne sont plus élus, mais nommés par l’empereur ou le préfet, et les conseils d’administration mutualistes placés sous le contrôle des notables de la commune. Par ailleurs, le nombre d’adhérents est limité à 500, et les sociétés ne peuvent se fédérer au plan régional, et encore moins national.

Rapport de la Commission supérieure d’encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels à l’Empereur Napoléon III pour l’année 1859

En dépit de ce cadre juridique contraignant, une majorité de sociétés choisissent le statut de mutualité approuvée qui leur procure un développement inédit : leur nombre passe de 2500 à 5600 en 1870. Grâce aux aides dont elle bénéficie, la mutualité devient de plus en plus efficace dans la prise en charge des risques sociaux. Mais le décret napoléonien la transforme aussi en profondeur, en la coupant de ses racines ouvrières ; c’est le début d’un long « divorce » entre les deux versants du mouvement social, syndicaliste et mutualiste. S’ensuit également un élargissement du bastion du recrutement mutualiste, notamment vers les classes moyennes en plein essor.

Vers une républicanisation de la mutualité

La IIIe République amorce un nouveau chapitre de l’histoire mutualiste. Les faveurs dont la mutualité a bénéficié de la part du pouvoir impérial sont la source d’une méfiance des Républicains, qui mettront près de trente ans à abroger le cadre juridique de 1852. Le 1er avril 1898, la Charte de la mutualité supprime enfin les clauses restrictives du décret napoléonien, et offre aux groupements mutualistes de grands espaces de liberté. Elle les autorise aussi à se regrouper, au plan local, dans des unions départementales, puis au plan national au sein d’une Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF), créée en 1902.

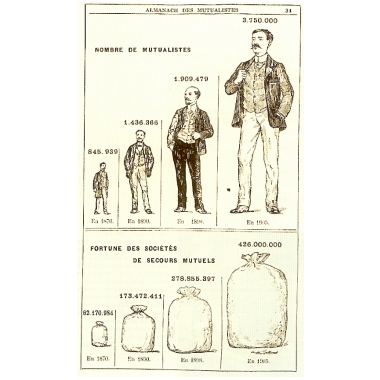

La loi de 1898 ouvre une période faste pour la mutualité. Force est de constater l’essor numérique du mouvement, qui rassemble quelque 3,8 millions d’adhérents à la veille de la Grande Guerre ; ces effectifs connaîtront ensuite une progression quasiment ininterrompue, pour atteindre 10 millions à l’approche de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à 35 millions d’adhérents aujourd’hui. S’y ajoutent une diversification des activités et une reconnaissance de la mutualité par le pouvoir républicain comme un partenaire privilégié pour la prise en charge des risques sociaux. Dans une France majoritairement hostile au principe de l’obligation – l’échec des retraites ouvrières et paysannes, votées en 1910, en est la triste illustration –, cette dernière représente une réponse parfaite au programme républicain qui repose largement sur l’assistance.

de la Mutualité en 1904 à Paris

La mutualité trouve d’ailleurs sa justification idéologique dans la théorie du solidarisme établie par Léon Bourgeois. Les grandes fêtes mutualistes, clôturées par des banquets rassemblant des milliers de convives, et en premier lieu les élites républicaines, symbolisent alors cette montée en puissance. Au début du XXe siècle, les dirigeants mutualistes ont le sentiment de pouvoir résoudre à eux seuls la question sociale. Mais l’éclatement de la Première Guerre mondiale vient mettre un terme à ces illusions.

La Mutualité " se résigne " à l’obligation

Source d’une explosion de problématiques sociales, la guerre fait surgir la notion de dette de la Nation vis-à-vis des victimes de guerre. Le retour dans le giron français des départements d’Alsace-Moselle, annexés depuis 1870 par le Reich allemand et qui bénéficient de ce fait des assurances sociales bismarckiennes depuis les années 1880, finit de convaincre les autorités françaises de la nécessité d’un système de protection sociale obligatoire. La mutualité elle-même opère un virage idéologique à 180°, en acceptant l’idée de l’obligation, tout en revendiquant une place privilégiée dans la gestion du système en préparation. C’est tout l’enjeu des longues négociations entreprises durant la décennie 1920, qui confrontent plusieurs acteurs, aux revendications contradictoires : mutualistes, syndicalistes, patrons et médecins.

Finalement, les deux lois votées en 1928 et 1930 donnent satisfaction aux mutualistes qui « tiennent le haut du pavé »[2] dans la gestion des Assurances sociales, au plan local et national. Mais cette implication dans le système obligatoire place la mutualité dans une situation paradoxale : si elle lui permet de s’imposer comme une force sociale de poids, elle lui fait néanmoins perdre sa vocation originelle d’innovation sociale. La bureaucratisation de ses services s’accompagne d’un vieillissement de ses cadres et d’un esprit de plus en plus conservateur. Comme le résumera ultérieurement Pierre Laroque, « la mutualité s’était enlisée et bureaucratisée dans les Assurances sociales. Elle était devenue purement gestionnaire alors que sa vocation est de faire du neuf, de jouer un rôle de pionnier »[3].

La rupture de 1945

Paradoxalement, la guerre et l’occupation ne bouleversent pas le fonctionnement de la mutualité qui, contrairement aux organisations syndicales, est maintenue en fonctionnement. Au-delà du faux pas de la FNMF qui adhère en 1942 à la Charte du travail promulguée par Vichy, le mouvement traverse cette période sombre sans grand encombre. En revanche, à la Libération, la création de la Sécurité sociale constitue un défi redoutable pour la mutualité, qui se voit dans un premier temps écartée de la gestion du régime au profit des organisations syndicales et patronales. Au terme d’une période de crise profonde, la mutualité se ressaisit à partir de 1947 : plusieurs facteurs contribuent alors à la rassurer quant à ses perspectives d’avenir. Au refus de plusieurs catégories socio-professionnelles d’intégrer le régime général, s’ajoutent le maintien du ticket modérateur et l’adoption de la loi Morice, en février 1947, qui autorise les groupements mutualistes à participer à la gestion de certains organismes de Sécurité sociale. Malgré ses retombées modestes, la loi Morice n’en signe pas moins « l’armistice entre la mutualité et la Sécurité sociale »[4].

Rapport de la Commission supérieure d’encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels à l’Empereur Napoléon III pour l’année 1859

La création de la Sécurité sociale

La Libération ouvre donc une nouvelle page de vie de la mutualité, placée sous le signe de la modernisation. Avec des missions renouvelées vers la complémentaire santé et la gestion de réalisations sanitaires et sociales de plus en plus innovantes[5], elle s’impose comme un acteur social de premier plan. Mais l’émergence d’une concurrence lucrative dans le champ de la complémentaire santé, à partir des années 1970, représente une ultime épreuve pour le mouvement[6] : son éthique solidaire est alors confrontée à des offres commerciales, aux tarifs différenciés en fonction de l’âge et de l’état de santé qui gagnent des points dans un contexte de crise économique sans cesse aggravé, et face à une individualisation croissante des modes de vie. Cette rivalité sera finalement reconnue par la transposition des directives européennes dans le code de la mutualité en 2001 qui amorce une métamorphose de la mutualité, sous le coup d’un processus de concentration accéléré ; sans même évoquer les impacts de l’accord national interprofessionnel (ANI), à partir de 2016.

Une histoire de défis

La mutualité a connu une histoire mouvementée. Son long parcours est jonché de défis qui ont exigé d’elle une force d’adaptation, une malléabilité aux épreuves du temps. Comme l’Economie sociale et solidaire dans son ensemble, ses missions de défricheur, d’innovation et d’expérimentation impliquent une évolution permanente de sa raison d’être. Son avenir réside à l’évidence dans cette puissance d’adaptation, tout en restant fidèle à son éthique et à ses valeurs fondatrices.

References

↑1 Marcel Porte, compte rendu du congrès mutualiste de 1923 à Lyon.

↑2 Michel Dreyfus, Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme (1852-1967), Paris, L’Atelier, 2001.

↑3 Cité par Bernard Gibaud, De la mutualité à la Sécurité sociale, conflits et convergences, Paris, Les éditions ouvrières, 1986.

↑4 Bernard Gibaud, « Mutualité/Sécurité sociale : un couple sous tension », Vingtième Siècle, n° 48, octobre-décembre 1995.

↑5 Charlotte Siney-Lange, La Mutualité, grande semeuse de progrès social, Paris, La Martinière, 2018

↑6 Patricia Toucas, Histoire de la mutualité et des assurances, l’actualité d’un choix, Paris, Syros / Mutualité française, 1998.